【ダブル発電とは】省エネと創エネで暮らしが快適になるメリット・デメリット

「ダブル発電にはどんなメリットがあるの?」

「ダブル発電を始めるには、どのくらいのお金が必要?」

太陽光発電を利用した投資が人気となり、ダブル発電が気になっている方も多いのではないでしょうか?

ダブル発電は、太陽光発電のみ利用した場合よりも収益を増やすことが可能です。

今回はダブル発電のメリットやデメリットについて、詳しく解説します。

設備を導入する上での補助金制度についても紹介しているので、参考にしてください。

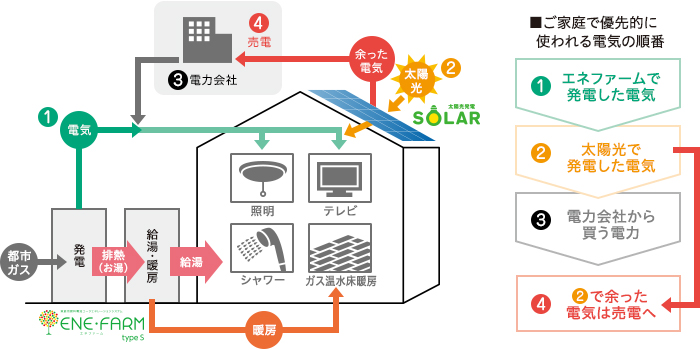

ダブル発電とは

(出典:大阪ガス)

ダブル発電とは、太陽光発電と創エネ機器などの自家発電設備を組み合わせた発電方法のことです。

創エネ機器にはエネルギーを作ることができるエネファームやエコウィルなどの製品だけでなく、電気を貯蓄し好きな時に放電できる蓄電池や電気自動車なども含まれます。

ダブル発電の魅力は、「太陽光発電の売電量を増やすことができる」という点です。

そもそも太陽光発電は、発電した電気のうち家庭で使わなかった「余剰電力」を電力会社へ売ります。

自家発電設備を活用して家庭での使用分に回せば、余剰電力が増えて多くの電気を売ることが可能というわけです。

ダブル発電の2つのデメリット

売電量を増やすためによく行われているダブル発電ですが、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

ここではダブル発電の欠点について解説します。

- 設置費用が高い

- 設置スペースが必要

①設置費用が高い

ダブル発電をするには2つの発電装置を準備する必要があり、高額な初期費用が高額になります。

太陽光発電の初期費用は、100万円~200万円と言われています。

また各自家発電設備の初期費用は以下の通りです。

| エネファーム | 約170万円 |

| エコウィル | 約80万円 |

| 蓄電池 | 約80〜150万円 |

ダブル発電を始めるには少なくとも200万円以上の必要がかかります。

電気を売ることで少しずつ回収はできますが、相当な時間が必要でしょう。

②設備の設置スペースが必要

ダブル発電をするためには、ある程度の広いスペースが必要です。

まず太陽光発電システムを導入するために必要な広さをみてみましょう。

※太陽光発電設置スペース:※東芝250Wのパネルで20kWのシステムを導入予定の場合

・必要なモジュール:20kW÷250=80枚

・東芝250Wパネルの1枚の大きさは1559mm×798mm

・1559mm×798mm×80枚=99.4平方メートル(約54畳)が必要

このように太陽光発電システムを導入するには、かなり広いスペースが必要となります。

自家発電設備の設置スペースは、太陽光発電システムほど広く準備する必要はありません。

しかしエコウィルのようにガスを利用して発電する装置もあるため、安全が確保できるようスペースに余裕を持たせる必要があります。

ダブル発電の3つのメリット

次にダブル発電のメリットについて、解説します。

ダブル発電の利点は大きく分けて3つあります。

- 押し上げ効果で売電収入が増える

- 電気代の節約になる

- 天気に影響されない

ひとつずつ解説します。

①押し上げ効果で売電収入が増える

ダブル発電の最大の魅力は、押し上げ効果によって発電量が増加する点です。

押し上げ効果とは、自家発電設備を併用することで太陽光発電から得た電力のほとんどを家庭で使わずに売電に回すことをいいます。

売電量が増えれば、その分これまでよりも収入を増やせます。

太陽光発電による利益を効率よくアップさせるには、ダブル発電はかなり良い方法だといえます。

②電気代の節約

ダブル発電を利用すれば、生活に必要な電気のほとんどをまかなうことができ節約に繋がります。

もちろん太陽光発電だけでも十分節約にはなりますが、夜間は利用できません。

エネファームやエコウィル、蓄電池など自家発電設備を活用すればどの時間帯でも自家発電で得た電気を使うことも可能です。

③天候によって発電量が左右されない

太陽光発電は天候に左右されやすく、雨の日は発電できないことが欠点です。

しかしダブル発電を行えば雨の日も発電可能なので、発電量に大きな差がでることはありません。

安定して供給できるのも、ダブル発電の大きなメリットです。

ダブル発電とシングル発電は売電価格が違う?

太陽光発電で売る電気の価格は、ダブル発電とシングル発電で異なるのでしょうか?

結論からいうと、以下の通りです。

- 2018年まではシングル発電の方が高単価

- 2019年からは価格は変わらない

まずは価格が異なっていた2018年以前について、解説します。

2018年以前のダブル発電の価格

ダブル発電は押し上げ効果によって売電量が増えますが、これは「売る分の電力を自家発電設備によって作った」ともみなされていました。

そのためダブル発電は、シングル発電よりも売電価格が低く設定されていたわけです。

ここで10kW未満の太陽光発電の売電価格(10年間)を比較してみます。

| 1kWhあたりのシングル発電の売電価格 | |

| 出力制御対応機器の設置義務ありの場合 | 28円 |

| 出力制御対応機器の設置義務なしの場合 | 26円 |

| 1kWhあたりのダブル発電の売電価格 | |

| 出力制御対応機器の設置義務ありの場合 | 27円 |

| 出力制御対応機器の設置義務なしの場合 | 25円 |

※出力制御対応機器とは、需要に合わせて出力を調節できる機器のことです。

このようにダブル発電の方が1円安く設定されています。

2019年以降のダブル発電の価格

2019年以降は、ダブル発電とシングル発電の売電価格は同じになりました。2024年、10kW未満の太陽光発電の売電価格は16円/kWhとなっています。

これは太陽光発電の売電価格が、家庭用電力と同程度に値下がりしたことが原因です。

もともと太陽光発電による電気は、家庭用電力に比べて高く売れたので、ダブル発電で得をしすぎることを防いでいましたが、今後はその必要がないと判断されたのです。

ダブル発電で太陽光発電と相性がいい設備機器

ダブル発電で利用される設備には、以下のようなものがあります。

- エネファーム

- 蓄電池

- 電気自動車

これらを導入することでより省エネでエコな家庭や環境をつくることができます。

エネファーム

(出典:Panasonic)

エネファームは、都市ガスやLPガスを使って発電する家庭用燃料電池のことです。

改質器を通すことで水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電します。

この時同時に発生する熱は給湯や暖房を使うことができ、この仕組みはコージェネレーションシステムとも呼ばれています。

熱と電気を同時に発生させられるこの機能は、オール電化やネットゼロエネルギーハウスにも導入されています。

本体価格は100万円~200万円、設置費用は30万円~80万円程度です。

夜間帯や雨の日なども関係なく、24時間稼働することができます。

蓄電池

(出典:Panasonic)

蓄電池は広義として「電池を蓄える機能を持つ電源」のことを指します。

電気を作り出す機能はないため、ダブル発電の対象になる場合とならない場合があります。

ダブル発電の対象となるのは、押し上げ効果を得られる時です。

例としては、昼間の太陽光発電をしている時間帯に蓄電池の電気を使用した場合です。

このケースでは太陽光発電の自家消費分を減らしていることになるため、押し上げ効果が期待できるとしてダブル発電と判断されます。

また蓄電池は太陽光発電と違い、電気を貯めることができます。

そのため防災意識が高い今、災害時や停電時に備えて準備しておく家庭も増えているようです。

種類はさまざまですが、小型で大容量のリチウムイオン電池が主流となっています。

1kWh当たり20万円とやや高価ですが、蓄電池は各自治体で補助金制度を設けているケースが多いので補助金をもらって購入すれば十分なリターンが感じられること間違いありません。

補助金制度について後述で詳しく説明しています。

電気自動車(V2H)

(出典:TOYOTA)

電気自動車も「電気を貯めることができる車」ということで、ダブル発電の対象になることがあります。

電気自動車を利用して生活コストを削減できるのが最大のメリットです。

併用の仕方としては、

- 電気代の安い夜の時間に充電をしておき、昼間の生活に使う

- 太陽光パネルで発電した電気を車に充電しておき、雨の日や夜間帯に使う

- 災害時・停電時のために常に蓄電しておく

などさまざまです。

このように自家発電と蓄電をうまく組み合わせることができるので、電気代の節約効果は絶大です。

電気自動車はやや高価ですが、今後は普及するにつれて徐々に値段が下がってくるでしょう。

設備導入のために補助金申請できる?

太陽光発電や自家発電設備を導入すると、補助金をもらえる場合があります。

ここでは、設備導入に伴ってどのような補助金申請ができるかそれぞれ解説していきます。

太陽光発電の補助金制度

2023年度は、太陽光発電システムだけを導入する場合、国からの補助金はありません。

ただし、自治体によっては独自の補助金制度を実施している場合があります。

例えば、江東区では「地球温暖化防止設備導入助成」を申請することが可能です。これは太陽光発電システムをはじめとする省エネルギー設備機器の設置者に対する補助金制度です。

出力10kW未満の太陽光発電だけでなく、家庭用蓄電池やエコキュートなどの設置の際も申請できます。太陽光発電システムの場合は、1kWあたり5万円(上限20万円)が女性されます。

公募期間や補助金額・交付条件は自治体によって違うので、気になる方はそれぞれ確認してみてください。

エネファーム の補助金制度

国の制度としては、「住宅省エネ2023キャンペーン 給湯省エネ事業」がエネファーム1台あたりに15万円の補助金を出しています。

参考:資源エネルギー庁 住宅省エネ2023キャンペーン 給湯省エネ事業

また、自治体によっては、独自の補助金制度を実施しています。

例えば静岡市は「静岡市版ZEH建築等事業補助金」として、設置に要する経費の2分の1(上限30万円)が受け取れます。

条件は「新たに静岡市版ZEHを建築・購入し、対象となるエネファームを構成設備とすること」です。

住んでいる地域の制度が気になる方は、それぞれ確認してみてください。

▶︎関連記事:「【ZEH住宅のメリット・デメリットとは?】これからはエネルギーを創る時代に」

蓄電池の補助金制度

蓄電池は「DER補助金制度」を利用することが可能です。

DERとは、電力会社だけでなく地域の太陽光発電や蓄電池、電気自動車が設置されている家庭を発電所とする仕組みのことをいい、電力の安定供給やコスト削減に大きく貢献しています。

国としても温暖化対策やCO2削減のためにDERが浸透することを目指しているため、これらを導入すると補助金を受けることが可能です。

蓄電池への補助金額は、「初期実効容量×4万円/kWh」となっています。

この制度は蓄電池だけでなくエネファームや電気自動車も対象ですが、国が導入している他の制度と併用することはできません。

また蓄電池の補助金制度は、各自治体でも導入されています。

自治体の補助金は、国の制度と併用することが可能です。

今回は東京都の「自家消費プラン事業」についてまとめましたので、参考にしてください。

受付期間:令和3年4月から令和4年3月31日の先着順

補助金:42万円

条件:蓄電池システムの機器費が17万円/kWh以下、太陽光発電システムが同時導入されている、すでに設置されていること、など

各自治体の補助金については、自治体ホームページにて確認できます。

電気自動車(V2H)の補助金制度

電気自動車(V2H)の国の補助金は、経済産業省と環境省から受けることができます。

2021年度に交付されているV2Hの補助金は、それぞれ以下の通りです。

| 経済産業省のV2H補助金 | |

| 充放電設備費 | 1/2補助、上限75万円 |

| 充放電工事費 | 上限40万円(個人) |

| 外部給電器 | 1/3補助、上限50万円 |

※補助額は、V2Hの設備によって変わります。

令和2年12月21日以降に発注や購入されたV2H設備が対象です。

| 環境省のV2H補助金 | |

| 充放電設備費 | 1/2補助、上限75万円 |

| 充放電工事費 | 上限40万円(個人)/上限95万円(法人等) |

| 外部給電器 | 1/3補助、上限50万円 |

※補助額は、V2Hの設備によって変わります。

また各自治体にも補助金制度があります。

東京都は、「電気自動車等の普及促進事業(V2H)」として経費の2分の1(上限30万円)

まで補助金をもらうことができ、そのほかの条件は以下の通りです。

- 設置日から申請受付日までの期間が1年以内であること

- 都内に設置され、使用されるものであること

- 設置日時点で、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付規程の助成対象になっているV2Hであること

- V2Hを設置する住宅において、太陽光発電システムを当該設置と併せて導入するか、既に導入していること(太陽光発電システムは、別に定める要件を満たすものに限る)

- クール・ネット東京および東京都の他のV2Hの助成金の交付を受けていないこと

ダブル発電に関するよくある質問

ダブル発電を検討している方が気になる点についてまとめましたので、参考にしてみてください。

ダブル発電でエネファームを導入すると費用の元は取れる?

エネファームを太陽光発電システムと一緒に導入した場合、全ての費用の元を取るのは難しいです。

一般的な家庭の場合、エネファームの設置費用100~200万円と、太陽光発電システムの80~150万円を、エネファームの保証期間である10年以内に元を取るとすると、年間18~35万円の光熱費削減が必要となります。

ひと月で15,000~30,000円を、光熱費の削減と売電収入で賄うとなると、あまり現実的ではありません。

エネファームを10年目以降も使用することはできますが、メンテナンス費用が自費となり、売電価格も下がってしまいます。

経済的なコスト削減を重視する場合、エネファームでのダブル発電は向いていないでしょう。

ダブル発電で使用されるエネファームとエコウィルの違いは?

エネファームもエコウィルも、都市ガスを元に発電し、その排熱でお湯を沸かせるという、コージェネレーションシステムです。

エコウィルは2017年に販売終了となっているので、今後ダブル発電に利用するなら、エネファームの導入となります。

蓄電池はダブル発電せず自家消費した方がお得?

畜電池の中には、売電量を増やすモード(ダブル発電)と、自家消費率を高めるモードを選べるものもあります。

現在は売電価格より電力会社の電力量料金の方が高いため、今後新しく太陽光発電システムと蓄電池を導入する場合は、自家消費率を高めるモードに設定した方がお得です。

2024年現在、家庭用太陽光発電の売電価格(FIT価格)が16円/kWhであるのに対し、東京電力従量電灯Bの電力量料金は30~40.69円/kWhとなっています。

つまり、余った電気は売らずに自分で使って、電力会社から購入する電力量を減らした方が、経済的になるというわけです。

トリプル発電とは何?

3種類のエネルギーを組み合わせた方法を、トリプル発電と呼ぶことがあります。

例えば、エネファームと太陽光発電に加えて、蓄電池も導入するなどです。

ダブル発電に比べると、太陽光発電の売電量を増やしたり、災害時の備えがより強固になったりすると考えられます。

ただし、初期費用はさらにかかるので、導入にはシミュレーションが必要です。

まとめ

今回は太陽光発電と自家発電設備を併用する「ダブル発電」について解説しました。

ダブル発電は売電量を増やせたり電気代を節約できたりとさまざまなメリットがありますが、資金とスペースに余裕が無いと導入は難しいです。

しかしそれぞれの設備の設置を行う際に補助金を受け取ることもでき、長期間活用すれば設備投資額を回収できる可能性も十分あります。

ダブル発電は利益を目的とする以外にも地震など非常時にも役立つので、ぜひ検討してみてください。

関連記事

SOLACHIE presents

-

太陽光投資の「失敗確率を下げるノウハウ」を一冊の本に!無料の限定資料をプレゼント

-

投資スタートした場合の、実際の利回りシミュレーションをプレゼント

-

太陽光投資プラットフォーム「SOLSEL」非公開物件をご紹介