太陽光発電の発電量の掲載方法とシミュレーション事例|発電効率をあげる方法も紹介

太陽光発電(ソーラーパネル)の年間発電量を正しく計算することができますか?

太陽光発電は気候や地域、パネルの傾斜角度によって、発電量に大きく差がでます。

この記事では、太陽光発電を導入する前に知っておくべき太陽光発電システムによる年間発電量の計算方法と、効率的に発電するための「過積載」や「ピークカットロス」について説明していきます。

太陽光発電(ソーラーパネル)の年間発電量の計算方法

太陽光発電システムによる年間の発電量は、年平均日射量とパネルの出力で計算することができます。

太陽光発電システムによる経済的メリットを最大限に得るために重要なのは “発電量” です。

どのくらいの発電量を確保できるかによって、売電収入額が変わるため、当然利益が増えるか減るかは発電量次第です。

ここからは、発電量をシミュレーションするのに重要な「年平均日射量」と「損失係数」について解説していきます。

太陽光発電の発電量計算に必要な「年平均日射量」とは?

年平均日射量は地域によって大きく異なるため、どのエリアの太陽光発電システムを購入するかはとても重要です!

例えば、緯度が高い北海道では日照時間が短いため日射量が少なく、一方で、鹿児島県は緯度が低く、日照時間が長いので年間日射量が多くなります。

ただし、パネルの構造上の問題により、気温が10度上がると発電量が約2〜5%減少するというデータがあるので、必ずしも “緯度が高い=年間発電量が多い” というわけではありません。

陽光発電の発電量計算に必要な「損失係数」

太陽光パネル1枚あたりの出力は、約200Wとされています。

しかし、実際に稼働した際に、屋外環境におけるパネルの汚れやソーラーパネルの温度上昇による熱損失などの外的要因によって、一定の発電量に損失が出てしまうのです。

その損失を計算するための数値を損失係数といい、一般的には0.85程度の数値とされています。

太陽光発電(ソーラーパネル)の発電量計算に必要な「出力」とは?

太陽光パネル1枚は、畳一畳分ほどの大きさで、その出力は200W程度です。

そのパネルを数百枚〜何万枚並べることによって太陽光発電所は建設されています。

全ての太陽光パネル(ソーラーパネル)の出力は、【1枚当たりの出力×枚数】で計算できます。

ただし、多くの場合、太陽光パネルの出力は「W」、発電所の出力は「kW」で表示されているため、【1枚当たりの出力(W)× 枚数 ÷ 1000】が実際の発電所の太陽光パネル出力となります。

※1kW=1000W

太陽光発電の発電量と出力の関係

太陽光発電の出力について、詳しく解説していきます。

実際の収入にも関わる大切なところですので、太陽光投資を進める前にきちんと理解しておきましょう!

kWhとは?

太陽光発電の発電量を表す際に使用されるkWh(キロワットアワー)は、1時間あたりの電気の量を測る指標のこと。

100kWの出力が1時間続けば、発電量は100kWhになります。

太陽光発電システムの出力が100kWと表されていた場合は、最大で100kWの電力を生み出す能力を持っているということです。

100kWhってどれくらいの電力量に相当するの?

100kWhは、一人暮らしで日中ほとんど家にいない人が1ヵ月に使う電力量とされています。

金額に換算すると、一般個人の家庭なら2000~2500円程度の電力量に相当します。

太陽光発電システムの出力と太陽光パネル(ソーラーパネル)の出力の違い

太陽光発電システムと太陽光パネルの出力は異なります。

太陽光発電システムの出力は、太陽光パネルかパワーコンディショナーの出力の “小さい方” を取ります。

この太陽光パネルの出力を、意図的にパワーコンディショナーの出力よりも大きくするのが過積載です。

太陽光発電システムの出力は、電気を生み出す能力の上限値と考えてください。

一方で、太陽光パネルの出力は、システム出力を最大限活用するために大きくするのが一般的です。

太陽光発電システムの出力を増やす【過積載】とは?

太陽光発電における過積載とは、パワーコンディショナーの容量よりも容量の多いパネルを設置すること。

パワーコンディショナーとは、太陽光発電システムを利用し発電された電気を、家庭用の電気機器で使用できるように変換する機械のことです。

例えば、パワーコンディショナーの容量が49.5kWに対して、100kWのパネルを設置したとき、過積載となります。

過積載によって、50kWを発電する時間が早くなるので、収益アップが見込めるというメリットがあります。

また、過積載の場合、太陽光パネルからパワーコンディショナーに送られる電圧は、過積載でないときと比べて電圧が高くなります。

この電圧の高さを長時間維持することで、朝・夕方の日射量の少ない時間帯でも発電量を確保できるため、時間帯による発電量に差が出づらくなり、全体の発電量をアップさせることができるというメリットもあります。

過積載の上限容量は、各地域の気温と太陽光パネル、パワーコンディショナーの仕様によって異なるので、各地域や使用部材に合わせた設計が必要です。

太陽光発電の発電量シミュレーション

実際の産業用太陽光発電所で、年間発電量をシミュレーションしてみましょう!

※日射量・ロス係数・容量のみを考慮した試算です。過積載率・パワコン容量・経年劣化など他の要素も考慮した場合の予想発電量とは異なる場合があります。

シミュレーション①三重県志摩市FIT価格18円の物件

| 連係日 | 2020年5月 |

| 売電単価 | 18円 |

| パネル総容量 | 102.06kw |

| 日射量 | 3.83kWh/㎡ |

| ロス係数 | 77.08% |

予想年間発電量

【年平均日射量】3.83kWh×【損失係数】 77.08%×【太陽光パネルの出力】102.06kw×【365日(1年)】= 109,974kWh

シミュレーション②大分県豊後大野市FIT価格32円の物件

| 連係日 | 2016年2月 |

| 売電単価 | 32円 |

| パネル総容量 | 65kw |

| 日射量 | 3.84kWh/㎡ |

| ロス係数 | 85.56% |

予想年間発電量

【年平均日射量】3.84kWh×【損失係数】 85.56%×【太陽光パネルの出力】65kw×【365日(1年)】= 77,948kWh

太陽光投資は、

・安定した収入が欲しい人

・第2の年金を作りたい人

・NISAやiDeCoなどの投資経験者

・貯金額100万円〜300万円程度の方

・不動産投資経験者

が始めている投資方法です!

国が定めた制度のもと運用するので、リスクが少ない投資方法で知る人ぞ知る投資として注目されています、

今ならセミナー参加もしくは個別相談参加で、太陽光投資を始めた場合にどのくらいの利益を得られるかのシミュレーションが無料でもらえます!

\完全無料/

▶︎▶︎太陽光投資セミナー詳細◀︎◀︎

太陽光発電の発電量が下がる4つの要因とは?

では、太陽光発電の発電量が下がる要因とはなんでしょうか?

4つポイントをあげてみました!

①メーカー等の出すシミュレーションに加味されていない

メーカーは、月単位で発電量のシミュレーションを出しています。

そのシミュレーションは、日射量だけではなく、周辺の温度なども加味して算出されています。

しかし、現地の環境要因は加味されていません。

例えば、建物の影になっていたり、木や草が生い茂っていたりすると、発電量に影響を与えてしまいます。

こういった環境要因によるロスを除いてシミュレーションされているので、参考にしている値に比べて発電量が低下してしまいます。

②太陽光パネル設置の方角や傾斜角度による発電量の違い

太陽光パネル(ソーラーパネル)は、太陽の高度が高ければ角度を小さく、高度が低ければ角度を大きく設置することでより効率良く発電量を確保することができます。

そのため、太陽の高度に左右されるので、季節や時間帯によって最適パネルの傾斜角度は異なります。

そのような設置角度や太陽の高度に左右されずに発電量を追求する場合、追尾架台という選択肢があります。

追尾架台を使用した場合、発電量は通常架台の1.3~1.5倍になります。

しかし、コスト効率の悪さに加え、必要とする土地の面積が広くなることからあまり普及が進んでません。

そのため、発電量を効率良く確保するために主流なのは、極力南を向けたパネル設置と過積載の組み合わせです。

③太陽光パネル(ソーラーパネル)の経年劣化による発電量低下

太陽光発電の発電量に影響を及ぼす大きな要素として経年劣化があります。

しかし、現時点では長期間に渡りフィールド実績の少ない、太陽光発電の経年劣化には確かなデータがなく、一般的には年間0.3~0.5%程度の数値が用いられます。

実際には、中古の太陽光発電システムの実績を見ても、経年劣化は確認できません。

なぜなら、経年劣化よりも年ごとの日照のバラつきの方が大きいからです

稼働中の太陽光発電所の中には、年を追うごとに発電量が増えているものもあります。

これはもちろん、性能が上がったわけではなく、単純に日照に恵まれたからなのです。

数少ない実証データの中では、奈良県の壷阪寺が有名で、太陽光発電システムはすでに30年以上経過していますが、発電量低下の劣化率はわずか6.4%。

京セラの佐倉ソーラーエネルギーセンターでは、30年稼働していますが、発電量低下の劣化率は約13%となっています。

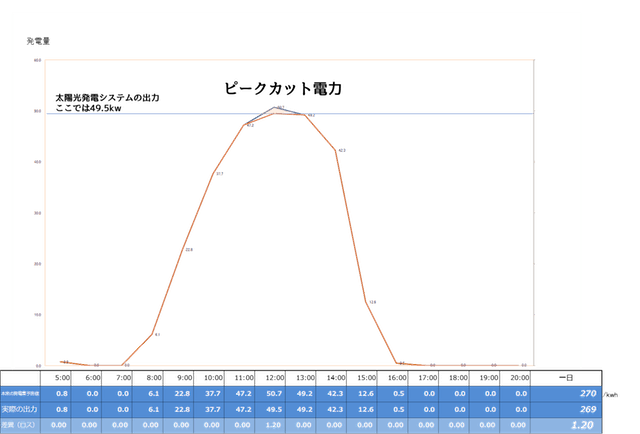

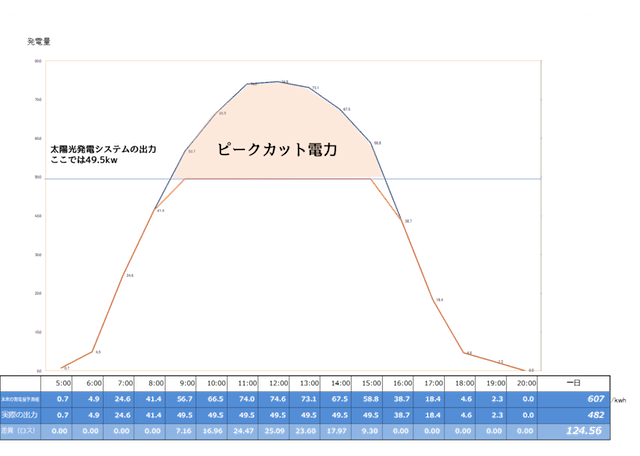

④ピークカットによる発電量ロス

パワーコンディショナーの容量よりも容量が多いパネルを設置したとき、効率よくパワーコンディショナーの容量に対する発電量を確保できます。

例えば、容量49.5kWのパワーコンディショナーに対して100kWのパネルを設置したとしても、49.5kWを超えて発電することはできません。

このように容量を超えると発電がセーブされることをピークカットロスと言います。

〈参考例〉

49.5kWのシステム出力の場合のピークカットロス

・~70kW程度 ほとんどロスなし

・~80kW程度 1~3%程度のロス

・~100kW程度 4~7%程度のロス

・~120kW程度 8~15%程度のロス

※地域の日射量などにより変動あり

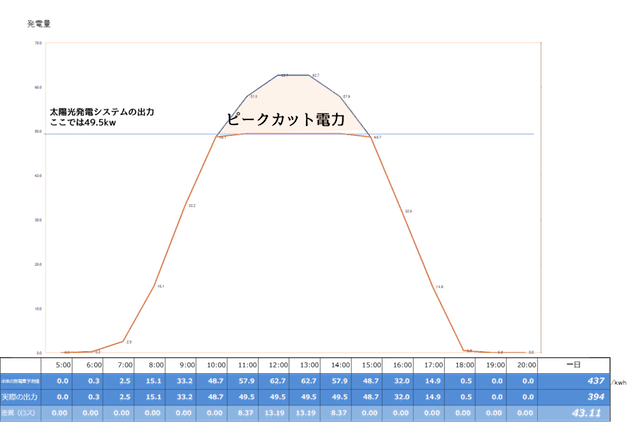

ピークカット値は季節によっても変わる

実際に、ピークカットロスがどの程度発生するのか、シミュレーションベースで確認してみましょう。

下の図は、群馬県の高崎エリアでのピークカットの発生予測です。

<条件>

群馬県高崎エリア(上里見観測所)

設置角度 :10°

方位角 :真南

太陽光発電システム出力:49.5kW

太陽光パネルの出力 :100.0kW(過積載率約200%)

【シミュレーション①】冬至付近の良く晴れた日のピークカットロス

200%の過積載では、冬至付近ではほとんどピークカットロスは発生しない計算になっています。

真冬は、このようなピークカットロスがない日が、1ヶ月に15日ほどあります。

【シミュレーション②】立春秋付近の良く晴れた日のピークカットロス

立春秋付近では同じく、1ヶ月に15日ほど晴天の日があり、ピークカットロスの値は、1日の発電量の約10%程度です。

【シミュレーション③】夏至付近の良く晴れた日のピークカットロス

夏至は、梅雨のシーズンなので晴天の日が1ヶ月に5~10日未満となっています。

そのため、ピークカットロスは約2割と影響が大きくなります。

「太陽光パネルの出力値が100kW出ていないのではないか」と気になる方もいらっしゃるかと思います。

太陽光パネルの出力100kWは、放射照度1000W/㎡(1㎡あたりに1000Wの日射がある)で、さらにパネルの温度が25℃に保たれた状態で発揮されたときに出力される数値です。

しかし、

- 放射照度1000W/㎡は、夏至の日付近の晴天の日の正午の日射量に相当しており、一年を通して同じ放射照度ではないこと

- シリコンパネルの温度は、日射を受けて冬場でも約40℃、夏場は約60℃に上昇し、パネルの温度を25℃に維持するのは自然環境下では難しい

以上の①②の原因から、太陽光パネルの出力が最大値になるケースはほとんどないと考えても問題ありません!

太陽光発電の発電量に影響を与える3つの要素

発電量をシミュレーションするにあたって、考慮すべきポイントについて解説します。

実は、同じ容量のソーラーパネルを設置しても、同じ発電量が得られるとは限りません。どんな要素が発電量に影響してくるのかを知っておきましょう!

①メーカーによる発電量の変動

太陽光の発電量はソーラーパネルのメーカーによって異なります。以下は、ソーラーパネルの人気メーカーの年間発電量の例です。

| メーカー | 1kW当たりの年間発電量 |

| 東芝 | 1,204kWh |

| シャープ | 1,082kWh |

| パナソニック | 1,188kWh |

| 京セラ | 1,034kWh |

1kW当たりの年間発電量は、地域や設置角度などによって差が生じます。

※物件の選び方がわからない方はまずは無料セミナーへの参加がおすすめです!

セミナーの詳細はこちらから確認できます。

②天候による発電量の変動

晴れの日は、太陽光発電システムが良く発電することはイメージできるかと思います。

晴れの日の発電量を100%とすると、曇りの日の発電量は30〜80%まで低下してしまいます。

さらに、雨の日は10%、雪が積もるとほぼ0%の発電量となります。

太陽光発電には、当たり年もあればハズレ年もあるので、前年比20%減…なんてことも起こり得ます。

あらかじめ、シミュレーション値との比較をしっかりとしておくことが大切です。

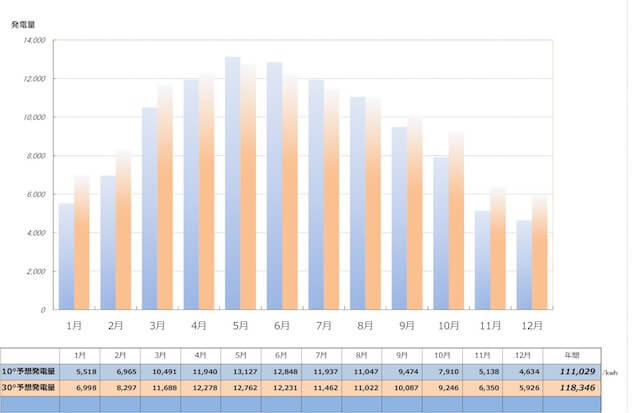

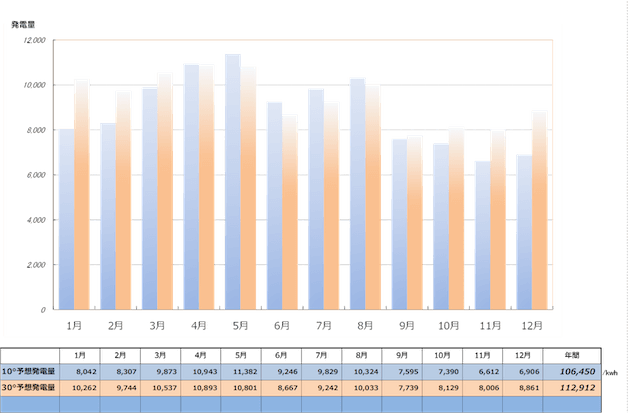

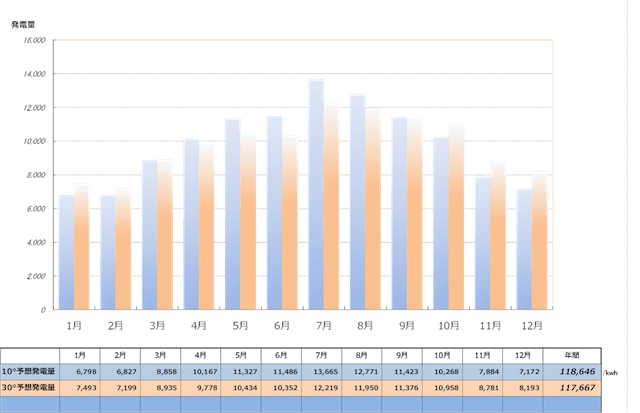

③地域による発電量の変動

地域ごとに、ソーラーパネル設置の最適傾斜角度があり、北海道の場合は30度、沖縄は10度設置の方が発電量が多くなります。

この違いは、太陽の高度によるもので、季節によって太陽の高度が変わるように、地域によっても差が生じます。

それでは、北海道・東京・沖縄の3都市における、傾斜角度10度と30度の発電量の違いを比較・シミュレーションしてみましょう。

いずれも条件は、100kWの太陽光パネルに49.5kWのパワーコンディショナーで算出しています。

【札幌での発電所傾斜角10度と30度の比較】

【東京での発電所傾斜角10度と30度の比較】

【沖縄での発電所傾斜角10度と30度の比較】

地域によってパネルの傾斜角度の違いがあるのはなぜ?

太陽の高度は、南側の方が高く、北の方が低くなります。

そのため、太陽光パネル傾斜の最適角度は、南では低い方が、北では高い方が効果的に発電量を確保することができます。

日本国内に限定すると、最適設置角度は沖縄で17度、札幌で37度となっています。

実際の太陽光発電所の多くのパネルが10°勾配なのはなぜ?

ソーラーパネルの傾斜の最適角度は、地域によって異なると前述しましたが、実は、多くの太陽光発電所のパネルは角度は10度になっています。

その理由は、限られた土地により多くのパネルを設置するためなのです。

ソーラーパネルを10度で設置するよりも30度で設置した場合では、土地の面積が2~3倍必要になります。

なぜなら、パネルの角度によって “影の長さ” が変わるからです。

太陽光パネルを30度で設置した場合と10度で設置した場合を比較すると、影の長さが約4倍になります。

通常、影の長さは関東で高さの2.1倍程度。東北では2.4倍。北海道では3.1倍です。

太陽光パネルの設置には影を回避する設計が求められるので、影の長さが長くなるとパネル同士の離隔を取る必要があります。

太陽光発電の発電量の効率と経済的な効率は比例しない!?

発電量増加に理想的な太陽光発電システムとは何でしょうか?

理想的な立地、理想的な設計、理想的な設備を整えた太陽光発電所はどんなものでしょうか?

発電量を効率することだけを追及するなら、

- 立地は山梨県北杜市

- パワーコンディショナー49.5kwに対し、太陽光パネル300%の過積載

- ピークカットロス回避のために200kw程度の蓄電池

- 追尾架台により太陽光パネルの発電量を最大化

など、理想を言えばキリがありません。

仮に、このシステムを作った場合の利回りは5~6%です。

しかし、発電量の最大化と理想を追及してしまうと経済的効率は低下してしまいます。

そのため、発電量の効率と経済的な効率は全く異なるのです。

太陽光発電オーナー必見!すべての情報をまとめて見える化

遠隔装置システムは、太陽光発電所1基につき1台必要です。

複数太陽光発電を所有している場合は、1基ずつ登録し、1基ずつ管理画面を確認しなければなりません。

そのため、複数台所有しているオーナーからは「面倒くさい」「エラーの見落としがあってかなり損失を出してしまった」という口コミが聞かれていました。

このような遠隔遠隔での管理をより簡単に、より楽にしたのが、ソルセル開発の「まとめてソーラー」です!

まとめてソーラーは、これまで1台ずつ確認しなければならかった遠隔監視システムを、ひとつにまとめて1台で管理できるサービスです。

複数の太陽光発電を所有している場合は、1つずつログインして確認して、ログアウトして、またログインして…

この作業が必要でしたが、まとめてソーラーは1回のログインですべての太陽光発電の発電量・売電収入を確認することができるのです!

近日アプリもリリースされてより利便性が向上される予定の「まとめてソーラー」。

登録は無料なので、太陽光発電オーナーは一度試してみてください!

登録はこちらから→「まとめてソーラー」

詳細はこちらから→「SOLSEL「まとめてソーラー」はスマホでチェックできる無料発電量監視ツール!」

まとめ

ソルセルでは、新規認定取得のご相談を受付しています!

過積載による高利回り発電所物件や、FIT高単価の稼働済み発電所を多数取扱いしています。

また、当社スタッフにより、設備計画から成約、書類手続きまですべて代行。

太陽光発電システムを成功させるために、全面的にサポートいたします!

この機会に太陽光発電システムをご検討してみてくださいね!

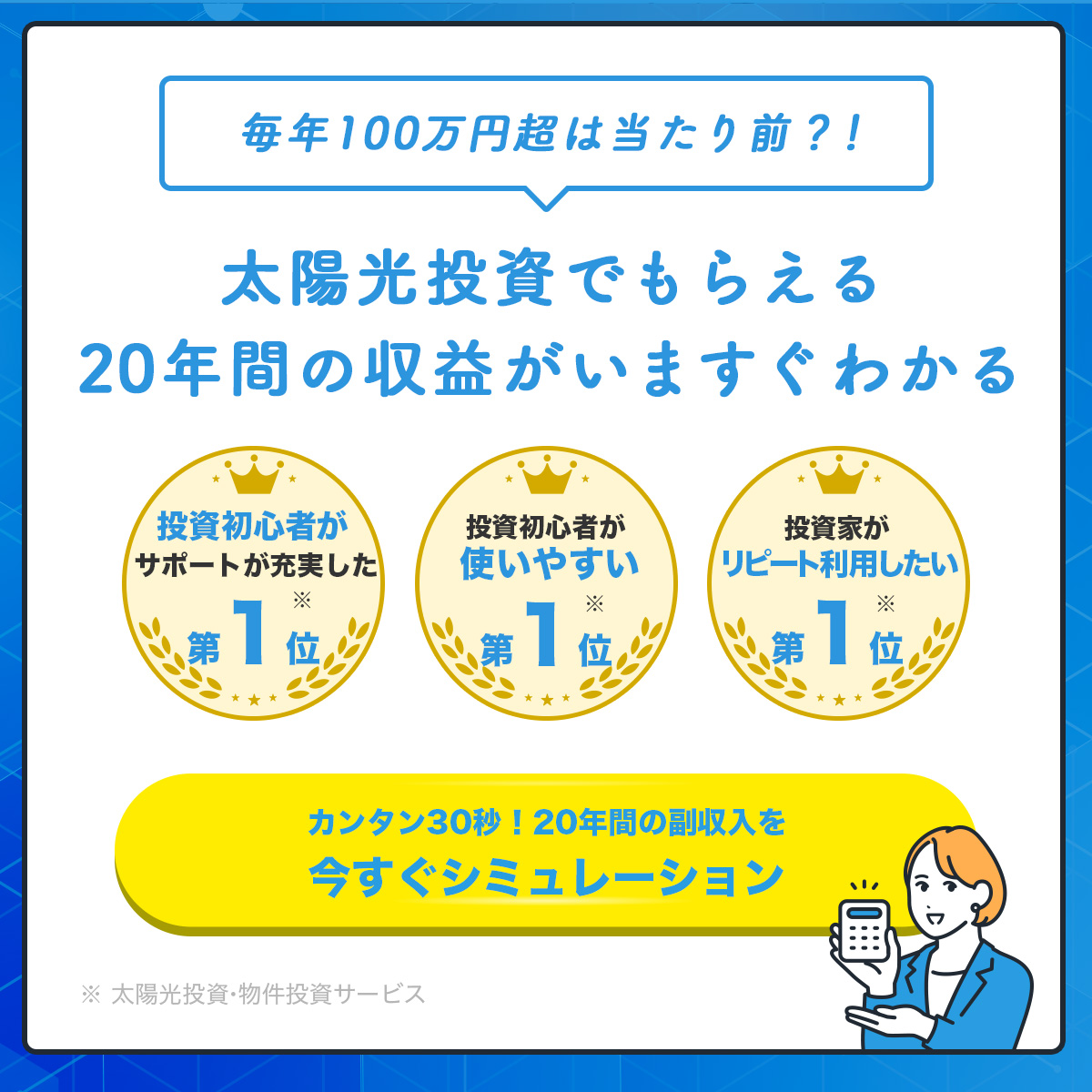

太陽光投資は、

・安定した収入が欲しい人

・第2の年金を作りたい人

・NISAやiDeCoなどの投資経験者

・貯金額100万円〜300万円程度の方

・不動産投資経験者

が始めている投資方法です!

国が定めた制度のもと運用するので、リスクが少ない投資方法で知る人ぞ知る投資として注目されています、

今ならセミナー参加もしくは個別相談参加で、太陽光投資を始めた場合にどのくらいの利益を得られるかのシミュレーションが無料でもらえます!

\完全無料/

▶︎▶︎太陽光投資セミナー詳細◀︎◀︎

関連記事

SOLACHIE presents

-

太陽光投資の「失敗確率を下げるノウハウ」を一冊の本に!無料の限定資料をプレゼント

-

投資スタートした場合の、実際の利回りシミュレーションをプレゼント

-

太陽光投資プラットフォーム「SOLSEL」非公開物件をご紹介