太陽光発電で自家消費するには?売電からの切り替え方法やメリット・デメリットを解説

これまで産業用太陽光発電は、自家消費型太陽光発電ではなく投資手段として所有するケースがほとんどでした。

しかし、売電価格は年々下がり続けています。一方で、太陽光発電を導入する際の費用は安くなる傾向です。

今後は、新規で50kWh以下の太陽光発電を設置する場合、自家消費型に移行するのが有益な方法だとも言われています。

自家消費型太陽光発電を設置することで、電力会社から購入する電気の量を減らし電気代を節約可能です。災害で停電してしまった際の、非常用電源として使用することもできます。

この記事では、自家消費型に移行するメリットとデメリットを踏まえて、今後の太陽光発電のあり方を考えていきます。

太陽光発電における自家消費の仕組み

太陽光発電は、太陽の光を活用して電気を売電する発電方法です。

太陽光発電の売電方法は2つあります。発電した電気を自宅や企業内で使用し、余った電気を電力会社に売電する余剰売電と発電した電気をすべて売電する全量売電です。

| 余剰売電 | 発電した電気を家庭や会社内で使用した上で、余った電気を売電する |

| 全量売電 | 発電した電気をすべて売電する |

現時点で自家消費が主流なのは、住宅用太陽光発電です。

10kW未満の住宅用太陽光発電は、発電した電気をすべて家庭内で消費する完全自家消費型太陽光発電か、使い切れなかった電気を売電する余剰売電型太陽光発電として利用することができます。

一方、大規模な産業用太陽光発電は、全量売電といい発電した電気をすべて売電することができる仕組みとなっているので、自家消費型太陽光発電として利用しているケースはあまり多くありません。

ただし、産業用太陽光発電は規模により余剰売電もしくは全量売電と分別されます。

詳しくは「余剰売電と全量売電の違いとは?太陽光発電投資のポイントを解説」を一読ください。

太陽光発電は2019年を境に大きく変わろうとしており、今後新規で50kWh以下の太陽光発電を設置する場合は自家消費型に移行するのが有益な方法だとも言われています。

▶︎▶︎完全無料!太陽光投資でいくら儲かるかわかる!◀︎◀︎

自家消費型太陽光発電が注目されている6つの理由

自家消費型太陽光発電とは、発電した電力を自宅・工場・オフィスなど自分で消費するのを目的とする太陽光発電です。

どうして売電目的から自家消費型に移行するケースが増えているのか、その理由を具体的に解説します。

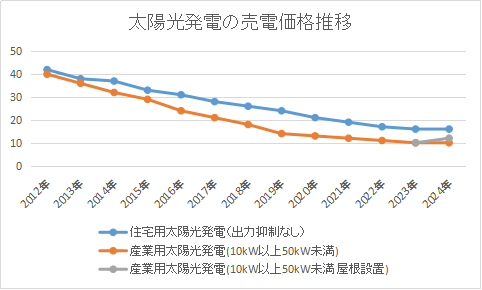

①売電価格の低下

知っている方も多いと思いますが、FIT制度(固定価格買取制度)が開始した2012年から売電価格は毎年下落し続けています。

住宅用では42円から16円に、産業用では40円から10円と、開始当初と比較するとかなり価格が安くなっていることがわかります。

このような大幅な売電価格の低下がきっかけとなり、電気を売るよりも自家消費する方がお得だと考えるようになりました。

②電気代・再エネ賦課金が値上がりしている

近年、燃料費の高騰などの影響から電気代が値上がりしています。

| 2020年10月 | 2022年10月 | 2023年10月 | 2024年3月 | |

| 低圧(電灯) | 20.96円 | 29.25円 | 26.2円 | 25.10円 |

| 高圧 | 13.99円 | 24.19円 | 21.47円 | 21.17円 |

| 特別高圧 | 10.26円 | 20.14円 | 18.23円 | 18.41円 |

2023年2月から、政府の「激変緩和措置」により低圧は7円/kWh・高圧は3.5円/kWhの値引きがされていたため、値上がり率は一時的に落ち着いていますが、今後も上昇傾向です。

激変緩和措置は徐々に減額されており、補助は2024年5月使用分までで終了します。

大手電力会社の中には、規制価格(従量電灯Bなど)の値上げをしたところがあります。東北・北陸・中国・四国・沖縄電力は2023年4月、北海道・東京電力は6月から、すでに基本料金・従量料金が値上がりしています。

さらに、再エネ賦課金の上昇も電気代値上がりに拍車をかけています。

再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取る際にかかる費用を、電気代を支払うすべての国民が賄うための負担金のことです

再エネ賦課金は2012年から徴取が始まり、当初は0.22円/kWhでした。しかし、年々値上がりしており、2024年には3.49円/kWhとなっています。

このように年々高くなっていく電気代も、自家発電で電気をまかなえれば高騰の心配はありません。

燃料費調整額も高騰

燃料費調整制度とは、企業努力では対応できない燃料費の増減を電気代に反映させるための制度です。

これまでは、燃料費調整額に上限が設定されていたのですが、これを撤廃する動きが大手電力会社を含む電力会社各社で広がっています。(大手電力会社の従量電灯Bなどの規制料金は燃料費調整単価の上限が設定されています。)

そのため、燃料費が高騰した場合には、電気代も高騰してしまいます。

③太陽光発電所有者向けの電気料金プランがある

2016年にはじまった電力自由化で多くの企業が電気事業に参入してきました。

中には、夜間の電気代が安くなるプランやオール電化向けの料金プラン、太陽光発電を所有している方向けのプランなど、その料金プランは多種多様です。

このようなプランに乗り換えて、発電した電気を自家消費することでさらに電気代を節約することができるため、電気代削減の効果を実感しやすくなっています。

④融資を受ければフルローンで自家消費型太陽光発電を設置できる

銀行や公庫などで融資を受ければ、初期費用を抑えて太陽光発電を設置することができます。

例えば、日本政策金融公庫では「環境・エネルギー対策資金〈非化石エネルギー関連〉」の融資を行っています。太陽光などの非化石エネルギーを導入する際に使用でき、無担保・無保証人での融資も可能です。

融資には審査があり、条件によって金利は異なります。詳しくは日本政策金融公庫の支店に相談してみて下さい。

⑤災害への備えとしても安心

台風や地震などの災害時に電力会社からの電力供給が止まってしまっても、自家発電した電気を使えるため安心です。

ただし、太陽光発電システムのみだと昼間しか発電することができないため、1日中稼働する冷蔵庫や夜間の照明などが使用できません。

長期停電に備えるのであれば、電気を貯めておくための蓄電池や電気自動車(EV)と一緒に導入するのがおすすめです。

⑥節税対策になる

2017年から実施されている「中小企業等経営強化法」により、中小企業が設備投資する場合、「100%即時売却」あるいは「取得価格の10%」の税額控除が受けられます。

自家消費型の太陽光発電もこの制度の対象となり、節税対策が可能です。

2022年度で終了予定でしたが、2年延長され、適用期間は2025年(令和7年)3月31日までとなっています。

(参考:中小企業庁 中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き)

中小企業経営強化税制については下記記事でも詳しく解説していますので、確認してみてください。

太陽光発電でも使える中小企業経営強化税制とは?即時償却の条件や申請方法を解説

▶︎▶︎完全無料!太陽光投資でいくら儲かるかわかる!◀︎◀︎

住宅用太陽光発電だけではなく産業用も自家消費に移行する?

2023年度の売電価格・条件が発表され、50kW以下の産業用太陽光発電(低圧)の売電価格は10円で、余剰売電という条件が追加されました。

これまで全量売電できていた産業太陽光発電ですが、低圧太陽光発電は余剰売電になったことから、今後小規模の産業用太陽光発電を新規で所有する場合は、自家消費での運用をメインした方がよりお得に運用できます。

電気使用量が増えれば増えるほど、自家消費で賄えた方がコストを削減可能です。

しかし、産業用太陽光発電で発電した電気を自家消費する場合、業種によっては向き不向きがあります。

例えば、夜間に機械を動かす工場では、太陽が沈んでいるので太陽光発電ができず、電力会社から電気を購入しなければなりません。

産業用太陽光発電を設置して自家消費する場合は、蓄電池の設置や発電した電気の使い方を考える必要があります。

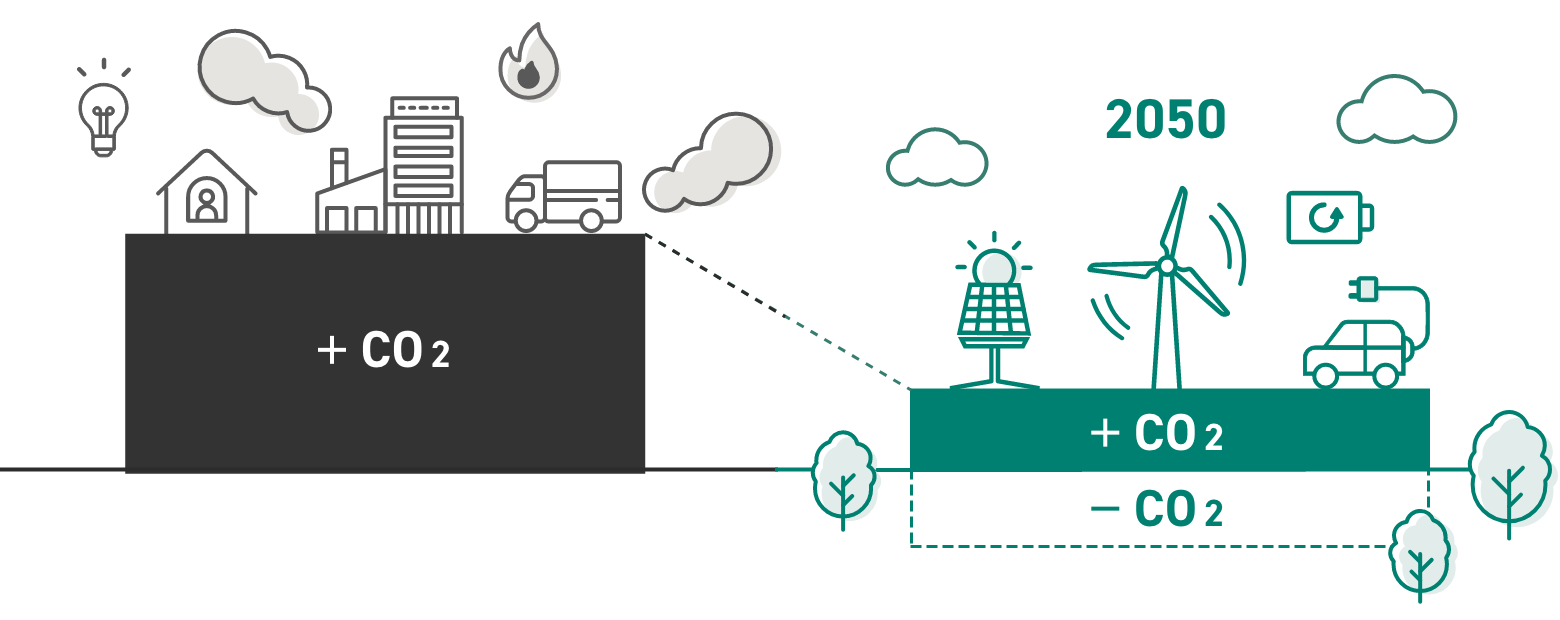

カーボンニュートラル実現に向けて、企業の再エネ導入率が高まっている

出典:環境省

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量と吸収・削減量を差し引きゼロにするということです。

大手企業から始まったCO2削減への取り組みは、脱炭素社会実現に向けて中小企業でも重要視され、導入する企業が増えています。

2050年を目標に国内のCO2削減量を実質0にするという、「2050年カーボンニュートラル宣言」を実現するためです。

CO2(二酸化炭素)は温室効果を持つため、地球温暖化の原因の1つと言われています。排出量を減らすことで温暖化を防ぎ、世界規模で増加している異常気象などの災害を減らそうと取り組んでいるのです。

太陽光発電は、CO2排出量がゼロの地球に優しいエネルギー。導入することでCO2削減が実現できます。

さらには、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーは石炭や石油などの化石燃料とは違い枯渇することがないエネルギーです。

ロシアウクライナ侵攻の影響で、化石燃料の輸入が困難になっているいま、再生可能エネルギーのさらなる普及に向けて国をあげて動いているのです。

ストレージパリティの実現で太陽光発電に追い風!

「地球に優しい電気を使いたい。」「環境活動に力を入れて企業の社会的価値を高めたい。」と考えて自家消費型太陽光発電を検討している方は、ぜひストレージパリティの実現を目指して蓄電池の導入も検討してください。

「ストレージパリティ」とは、太陽光発電設備に蓄電池をプラスして導入した方が需要家にとって経済的にお得になる状態のことです。

蓄電池を導入して太陽光で発電した電力を蓄電し、天候の悪い日や夜間に使用できれば、消費する全ての電力を太陽光で賄うことができるようになります。

電力会社からの電力購入を必要とせず、二酸化炭素の排出量がゼロとなるこの状態は、自家消費型太陽光発電の最終目標です。

しかし、蓄電池の初期費用の高額である点がネックとなっており、現在ではストレージパリティの実現が難しい場合もあります。

今後の技術革新により、蓄電池の価格が下がったり性能が上がったりすれば、太陽光発電に蓄電池を導入する方が経済的メリットがある状態が整えられるようになると期待されます。

ストレージパリティについてもっと知りたい方は、こちらの記事でくわしく解説しているので参考にしてください。

ストレージパリティとは?達成に向けた太陽光発電の動きと2024年の補助金制度

\まずはお気軽に無料相談!/

自家消費型太陽光発電には補助金制度はある?

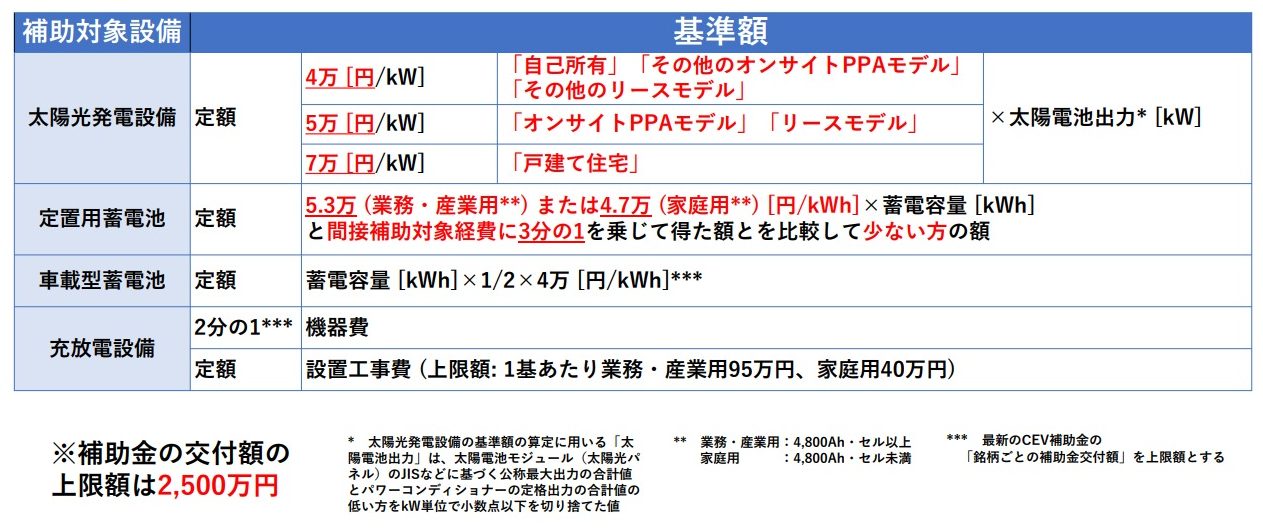

国はストレージパリティの達成を促進するため、民間企業などの自家消費型太陽光発電・蓄電池投入に補助金を出す強化促進事業を行っています。

「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)」は、実施期間が令和3~7年度となっており、以下のような条件で補助金が利用できます。

出典:令和4年度(第2次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 説明会資料

支給額は1kWにつき4万〜7万円で、上限額は産業用95万円・家庭用40万円(どちらも1設備が対象)となっています。

完全な自家消費型の太陽光発電設備を導入したいと思っている方は、ぜひ活用してください。

参考:民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

自家消費型太陽光発電のデメリット・課題

自家消費には前述したようなメリットがありますが、課題もあります。

それは、太陽光発電は発電できる時間が日中に限られてしまうという点です。

日中も家で過ごす時間が多いご家庭や企業なら電気代の節約効果を十分に感じられても、昼間は家をあけるご家庭や夜間稼働する工場などを所有している企業では、今までとさほど変わらないと思ってしまうでしょう。

これらの課題を払拭するためには、太陽光発電と合わせて蓄電池を活用していく必要があります。

とはいえ、蓄電池は家庭用が主流であることや初期費用が高額になることから、導入を躊躇する方も多いです。

しかし、2019年で固定価格買取期間が終了した住宅用太陽光発電が出てきたことや、今後も増えていくこと、売電価格の低下などの理由から、蓄電池の価格は安くなっていくと予想できます。

4つの自家消費型太陽光発電のモデル例

自家消費型太陽光発電は、以下の4つの種類に分けられます。

主流になっているのは「自社所有モデル」と「オンサイトPPA」です。

「自己託送」「オフサイトPPA」は、CO2削減には繋がりますが、コスト削減効果があまり高くないため、導入事例は多くありません。

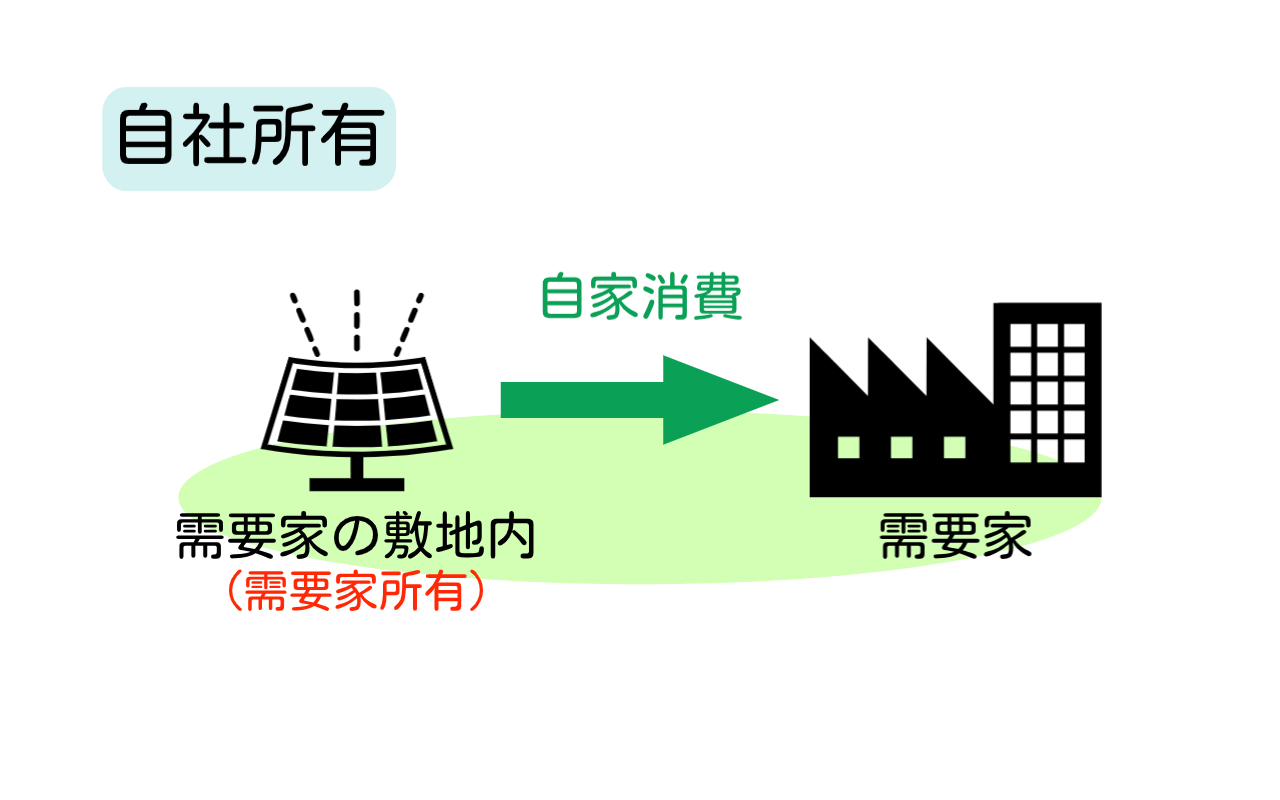

①自社所有モデル

自社敷地内に自己所有の太陽光発電システムを設置し、自社内で消費するモデルです。最も一般的なパターンで、ここまで紹介してきた自家消費型太陽光発電はこのモデルでの導入を想定しています。

メリット

- 発電した電力の使用に電気代は発生しない

- 余剰電力は売電可能

デメリット

- 導入費用・運用費用が自己負担

- 設置場所の面積が狭いと、発電量が少なくなる

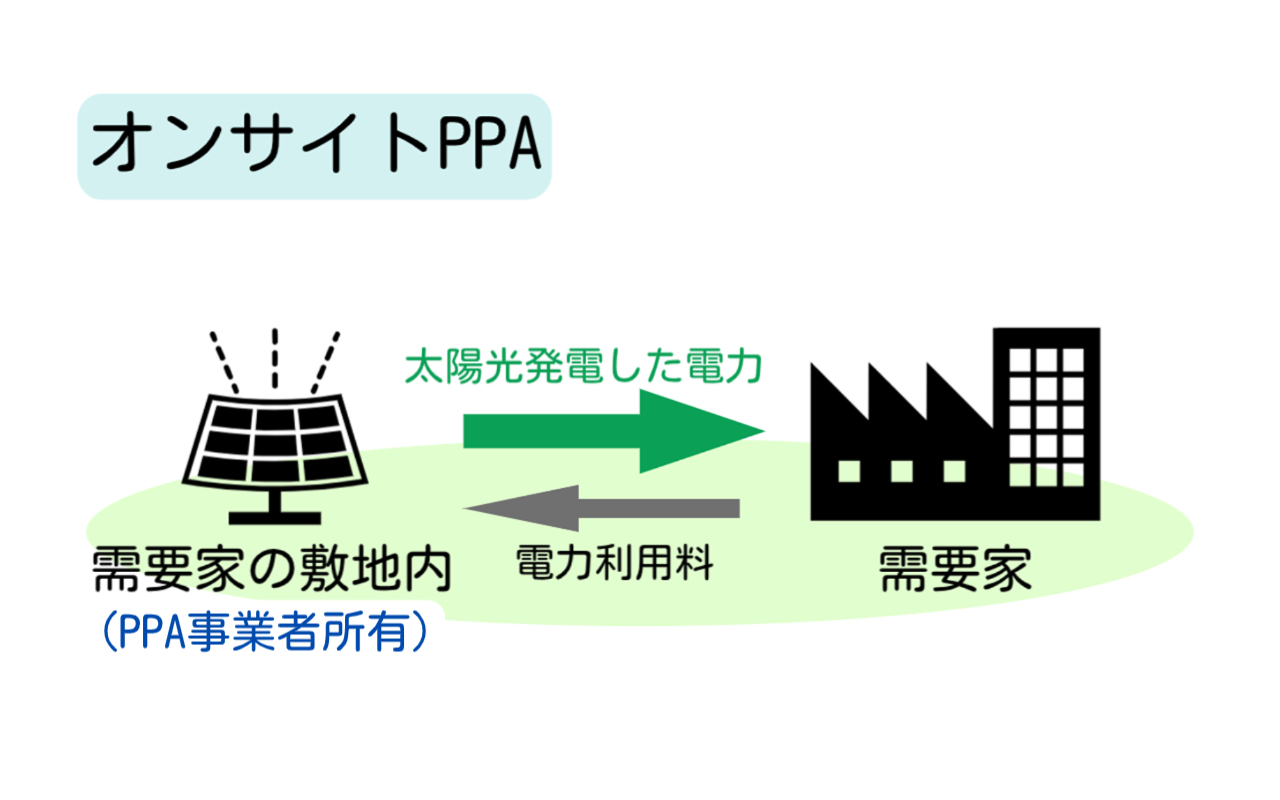

②オンサイトPPA

自社の敷地に第三者(PPA事業者)所有の太陽光発電システムを設置し、発電した電気を購入するモデルです。発電した電気は事業者のものになります。

メリット

- 導入費用・運用費用がかからない

デメリット

- 電気を購入するため電気代が発生する

- 設置場所の面積が狭いと、発電量が少なくなる

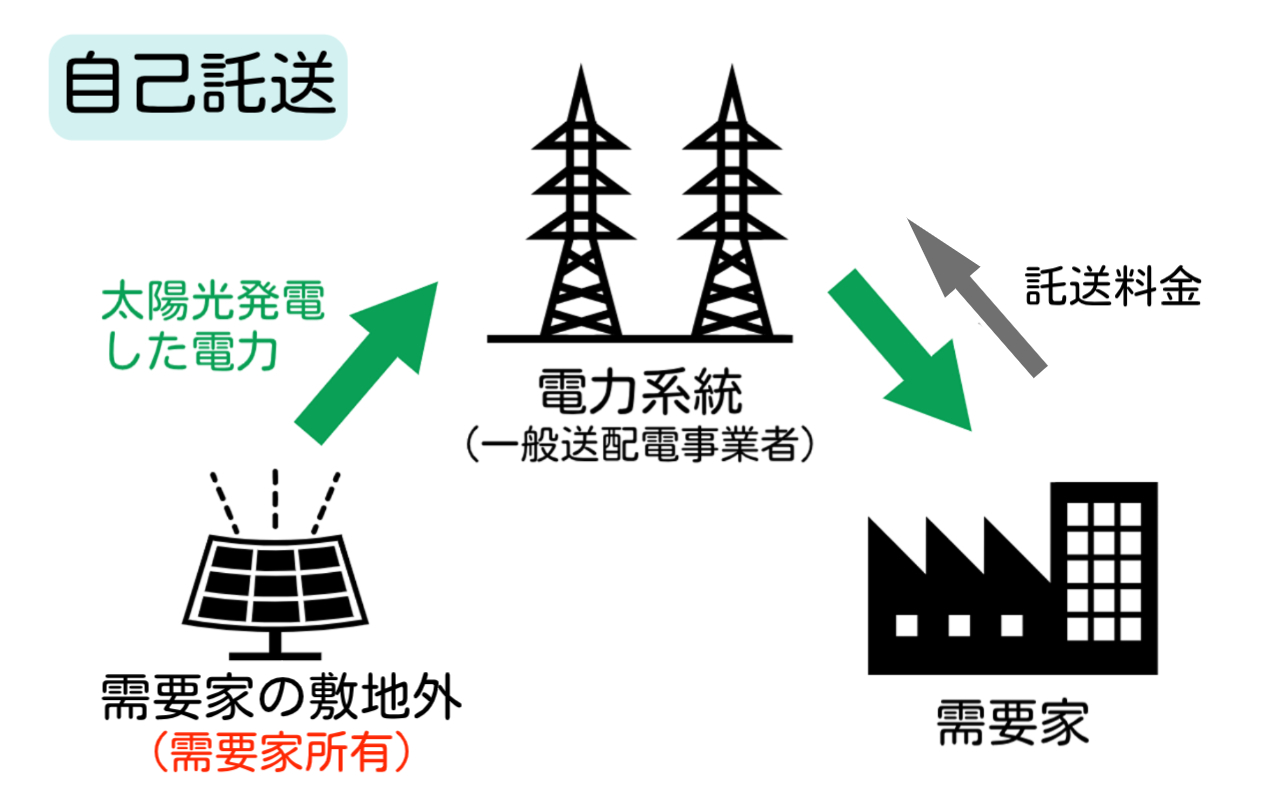

③自己託送

電気を使用する敷地とは別に自社所有の太陽光発電所を設置し、一般送配電事業者の送電設備で送電して電気を使用するモデルです。

メリット

- 発電した電力の使用に電気代は発生しない

- 敷地内に設置するより大規模な発電が可能

デメリット

- 導入費用・運用費用が自己負担

- 託送料金が発生する

- 計画通りに発電できない場合、ペナルティ料金が発生する

- 非常用電源としては活用が期待できない

- 使用できる補助金制度が少ない

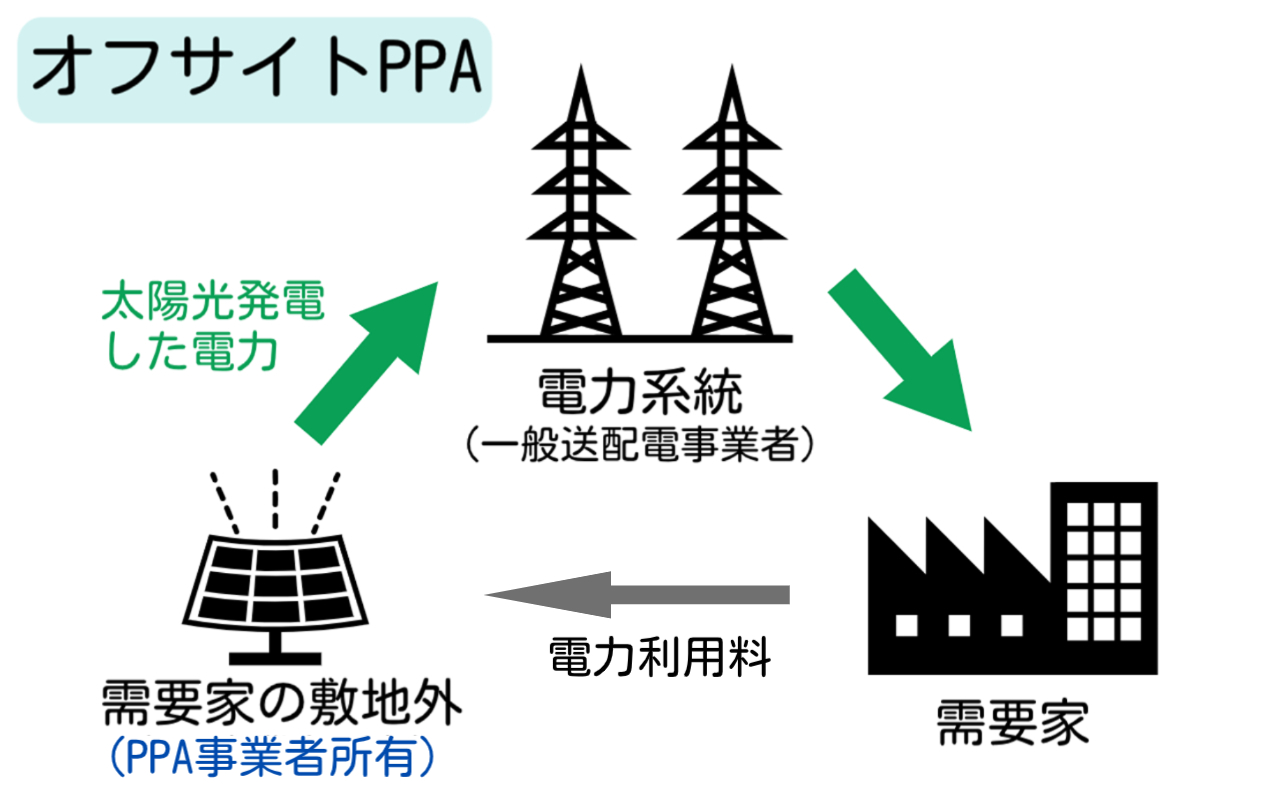

④オフサイトPPA

電気を使用する敷地とは別に第三者(PPA事業者)所有の太陽光発電所を設置し、一般送配電事業者の送電設備で送電して電気を購入して使用するモデルです。

メリット

- 導入費用・運用費用がかからない

- 敷地内に設置するより大規模な発電が可能

デメリット

- 非常用電源としては活用が期待できない

- 電気を購入するため電気代が発生する

\まずはお気軽に無料相談!/

自家消費をより有益にするポイント

太陽光発電で発電した電気を自家消費する際に、より利益を多くするためのポイントを解説します。

ポイント①パネルの角度

自家消費が有益な太陽光発電の運用方法にするためには、たくさんの電気を発電する必要があります。

一般的に発電量をより見込むためのパネルの角度は、真南・30度がいいとされています。

ただし、緯度によってはパネルの角度を変えた方が発電量が増えることがあるため、設計の段階で施工会社に確認するようにしてください。

ポイント②蓄電池とエコキュートを合わせて設置する

夜間は発電ができないという太陽光発電の弱点を補うためには、蓄電池の設置が必須です。

蓄電池を設置しておくことで、夜間も発電した電気を使用したり、夜間の電気料金が安くなるプランに加入し、あえて日中に蓄電池に貯めた電気を使うことで電気代の節約が見込めます。

さらに、エコキュートを合わせて設置すれば、蓄電池に貯めた電気でお湯を沸かすことができるのでガス代の節約に繋がります。

そのため、光熱費が全体的に安くなるので、大幅な節約効果が期待できます。

\まずはお気軽に無料相談!/

【まとめ】太陽光発電は今後どうなっていく?

太陽光発電は、売電価格の低下やFIT制度に関する不安から、「やめた方がいい」という声も多く聞かれています。

確かに、FIT制度が始まった2012年の売電価格から考えると大幅に売電価格が下がっているので、そのような考えがあることは仕方がないのかもしれません。

しかし、売電価格が低下している背景には設置価格の低下もあります。そのため、利回りで考えると、今も変わらず利益を得ることができる売電価格です。

また、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの普及は、地球温暖化や環境問題対策として必要不可欠です。

石油や石炭などを利用した、発電時に二酸化炭素や有害物質を発生する発電所を減らすためにも、今後太陽光発電や風力発電の需要はさらに増していくでしょう。

そのため、太陽光発電自体がなくなったり、発電した電気を買い取ってもらえなくなるということにはならないと予測できます。

とはいえ、より利益を得たり、太陽光発電を上手く活用するためには、所有している太陽光発電の固定価格買取期間が終了したあとどのように運用していくのか、またこれから太陽光発電を導入しようと検討している方は何を目的に導入するか、自家消費への移行プランはどうするかなどをしっかりと考えて、太陽光発電で損や失敗をしないようにしていきましょう。

\まずはお気軽に無料相談!/

関連記事

SOLACHIE presents

-

太陽光投資の「失敗確率を下げるノウハウ」を一冊の本に!無料の限定資料をプレゼント

-

投資スタートした場合の、実際の利回りシミュレーションをプレゼント

-

太陽光投資プラットフォーム「SOLSEL」非公開物件をご紹介