FIT制度(固定価格買取制度)の終了後はどうなる?仕組み・問題点と太陽光発電の売電価格推移【2024年】

FIT制度(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの普及を目的とした取り組みのひとつです。2017年の制度改正や、2022年のFIP制度の開始後も、FIT制度は続行しています。

太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用して発電した電気を売ることを投資として始める方が年々増えていますが、確実に利益を出すためには、FIT制度(固定価格買取制度)についての理解を深めておく必要があります。

将来的に、再生可能エネルギーの発電コストが安くなり、他の発電方法との競争力がアップすれば、通常の電力市場に統合されてFIT制度も終了するでしょう。

この記事では、FIT制度(固定価格買取制度)の仕組みや太陽光発電におけるFIT制度の問題点、買取期間終了後の太陽光発電の運用方法について解説していきます。

エレビスタ株式会社(https://erevista.co.jp/)代表取締役。2009年から起業14年目のWEBマーケッター兼 連続起業家。2013年から太陽光発電所の売買仲介No.1プラットフォーム「SOLSEL(https://solsel.jp/)」を運営。累計の流通総額は1,400億円を超えている。

「世界をもっと”もっとも”に。」というミッションのもと、再生可能エネルギーと金融の分野でメディア事業を展開し、「業界No.1プラットフォーム」を目指して、日々奮闘中。

経済誌「Forbes JAPAN」や「ベストベンチャー100」「アジアの注目企業100」の選出などメディア掲載多数。

FIT制度(固定価格買取制度)とは

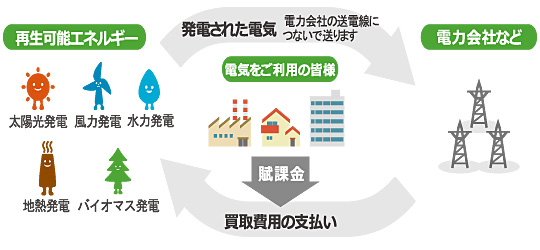

出典:資源エネルギー庁

FIT制度(固定価格買取制度)は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電気を一定期間、国が定める価格で電力会社に売電できることを定めた制度です。

固定価格で長期間売電できると国が保証することで、再生可能エネルギー発電所事業に参入しやすくなります。

FIT制度の買取費用は、再生可能エネルギー促進賦課金として電気料金に加算されています。

FIT制度の仕組み

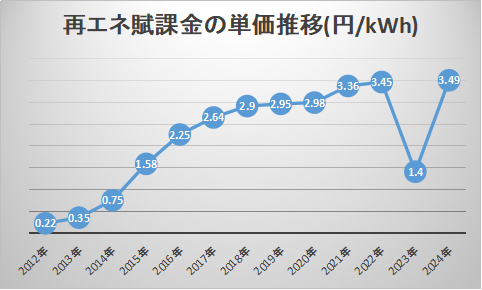

FIT制度が成り立っているのは、『再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)』があるからです。

再エネ賦課金は、電気代を支払う全ての人から毎月の電気代に上乗せして集めています。個人であれ法人であれ、再エネ賦課金を支払う義務があり、再エネ賦課金は1kWhあたりの単価で決められています。

2024年5月以降の再エネ賦課金は、1kWhあたり3.49円です。

再エネ賦課金は、電力会社が再生可能エネルギーを買い取る際の費用として使用されているのですが、電気使用量が多ければ多いほど再エネ賦課金は増えるので、国民の負担が大きすぎるということが問題視されているようです!

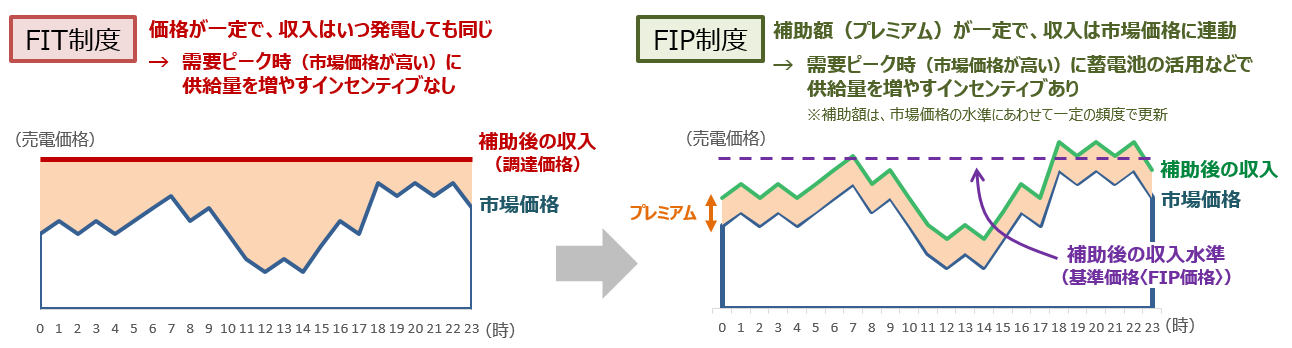

FIT制度とFIP制度の違い

2022年4月から「FIP制度」がスタートし、FIT制度から移行していくことが決まっています。

FIP制度とは「Feed-in Premium(フィードインプレミアム)」の略称で、売電価格に一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度です。売電価格が固定されるFIT制度と異なり、FIP制度では電力卸売市場と連動して変動します。

プレミアムは「基準価格(FIP価格)」と電力卸売市場価格に基づく「参照価格」との差額です。FIP制度開始当初は、この基準価格をFIT制度の調達価格と同じ水準にすることとなっています。

確実に市場価格よりも高い値段で売電できるというメリットはありますが、初期費用回収までの計画が立てにくくなるなどのデメリットも出てくるでしょう。

FIT制度は終了していない

FIP制度の導入により、FIT制度は廃止されるのではないかとの声も見られました。しかし、2019年以降もFIT制度は続行しており、2024年現在も廃止されるという情報はありません。

FIT制度が制定された背景

地球温暖化や環境汚染がどんどん進み、世界各国で対策を求められています。

日本も2050年に温室効果ガスの排出量が実質ゼロにすることを目指しており、発電時に温室効果ガスを出さない再生可能エネルギーの普及を促進する取り組みを行っています。

FIT制度もその取り組みの1つとして2012年に制定されました。

太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、従来の火力発電と比較すると再生可能エネルギーを活用した発電方法は発電コストが高く、電力市場の価格競争に負けてしまうというデメリットがあります。

FIT制度は、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及を促進させるために導入された制度なのです。

太陽光発電におけるFIT制度の3つの課題

次に太陽光発電のFIT制度における下記3つの課題について解説していきます。

- 売電価格の低下

- 2019年問題

- 再エネ賦課金の国民負担が増えてきている

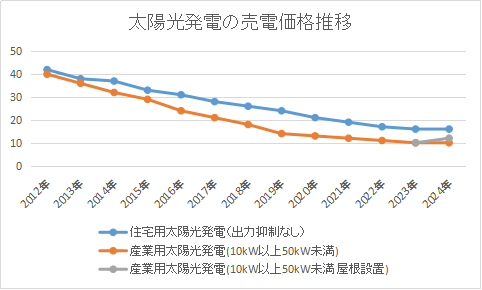

①売電価格の低下

FIT制度(固定価格買取制度)が開始した2012年当初の売電価格は1kWhあたり40円でした。

しかし、太陽光発電の普及や、設備費用が低下していくにつれて売電価格も低下しています。

売電価格の推移については後ほど説明していきますが、2024年の産業用太陽光発電の売電価格は9.2〜12円/kWh、住宅用太陽光発電の売電価格は16円/kWhとなってしまいました。

②2019年問題

FIT制度に移行する前の制度である「余剰電力買取制度」の対象となっていた10kW未満の住宅用太陽光発電の固定価格買取が2019年11月をもって終了するにも関わらず、その後の運用方法について不明確なことを問題視していることを『2019年問題』といいます。

FIT制度が終了した住宅用太陽光発電は、そのまま発電を続け電力会社に売電するか自家消費に移行するかといった運用方法の選択を所有者自身がしなければなりません!

Non-FIT案件が増えてくるって本当?

Non-FIT案件とは、FIT制度を申請しない完全自家消費型の太陽光発電設備のことです。太陽光発電の発電コストの低下と、ストレージパリティの実現によって、Non-FIT案件は今後増える見通しです。

資源エネルギー庁の試算によると、2020年の事業用太陽光発電の発電コストは12.9円/kWhで、2030年には8.2~11.8円/kWhまで安くなるとみられています。2020年のLNG火力発電の発電コストが10.7円/kWhですから、同等レベルです。

よって、今後はFIT制度を利用しなくても再生可能エネルギーの発電所で採算が取れるようになると考えられます。

参考:資源エネルギー庁 電気をつくるには、どんなコストがかかる?

また、ストレージパリティとは、太陽光発電システムに蓄電池を導入した方が、蓄電池を導入しないときよりも経済的にメリットがある状態のことです。

売電価格(FIT価格)は年々下がっており、住宅用太陽光発電の場合16円/kWhとなっています。対して東京電力従量電灯Bの場合、電気料金は30~40.69円/kWhです。

つまり、発電した電気は売らずに、蓄電池に貯めて自分で使った方がお得になります。

自家消費型の太陽光発電システムの導入に利用できる補助金もあり、その普及を後押ししています。

③再エネ賦課金の国民負担が増えてきている

2024年の再エネ賦課金は1kWhあたり3.49円ですが、再エネ賦課金の徴収が始まった2014年は1kWhあたり0.22円でした。

つまり、開始当初に比べて国民の負担が約15倍に増えてしまったということです。

再エネ賦課金が値上がりしている理由には、再生可能エネルギーを利用した発電による電気の買取量が増えている点にあります。

実際2021年4月から電気代が高騰するというニュースをよく見聞きするようになりましたが、これもまた再エネ賦課金の値上がりや燃料費の高騰が関係しているのです。

環境省によると2030年頃までは再エネ賦課金の値上がりは続くと予想されています。

(参考:環境省 再生可能エネルギーの導入に伴う効果・影響分析)

最新情報!2024年の再エネ賦課金が大幅に上昇!

2012年度から一度も下がることのなかった再エネ賦課金ですが、2023年度に料金が前年度より半分以上値下げとなり、2024年度に再度値上げとなりました。

2023年度に値下げとなった理由は、化石燃料の市場価格が高騰し、「回避可能費用」が増加したためです。

回避可能費用とは、再生可能エネルギー発電が増え、本来の化石燃料による発電がなくなることによって、削減できた費用を指します。燃料費が高い分、再エネ発電の活用で節約できた費用が増え、電力消費者の負担が減らせたというわけです。

しかし、2024年度には燃料費高騰の影響がなくなり、回避可能費用が約1.5兆円も少なく想定されたため、再エネ賦課金が再度値上げされました。

FIT制度(固定価格買取制度)終了後はどうなる?

FIT制度が終了した後の一般的な対応を紹介します。

固定価格での買取が終了するというだけで、太陽光発電はまだまだ行えますので、家庭のライフスタイルに合わせて方法を選んでくださいね。

①電力会社に売電を継続する

これまで通り、電力会社に売電を継続することができます。

電力会社に売電をする場合、売電価格は7〜12円程度です。電力会社によって買取価格は異なり、出力抑制が起こっている九州電力では、売電価格7円とかなり安くなってしまいます。

固定価格よりも大幅に売電価格が低下してしまいますが、通常太陽光発電は20年間のFIT制度中に初期費用やランニングコストを回収できるとされているので、利益は下がってしまうものの、黒字化することは可能です。

②電力会社を乗り換えて売電する

2016年から開始した電力自由化により、電力会社を自分で選ぶことができるようになりました。

電力自由化を機に電力事業に参入してきた新電力と呼ばれる電力会社は、電気代が安くなったりお得な特典がついてくるプランが多くあり、一般家庭でも企業も大手電力会社から新電力に乗り換えています。

新電力は電気を買うだけではなく、太陽光発電で発電した電気を売ることも可能です。

売電するという点では、FIT期間中と変わりませんが、新電力の方が高く電気を買い取ってくれるケースもあり、FIT終了後は新電力に売電する太陽光発電事業者が増えています。

ただし、新電力はエリアや加入条件があるので、売電価格だけで決めてしまうのではなく、事前に条件を満たしているかどうかを必ず確認するようにしてくださいね!

③自家消費に移行する

自家消費と聞くと、住宅用太陽光発電所のイメージが強いかもしれません。ですが、住宅用だけではなく産業用太陽光発電でも自家消費が可能です。例えばスーパーマーケットやコンビニ、工場の電気を太陽光発電で発電した電気で補うことで電力会社から買う電気の量を抑えることができます。

自家消費は、売電収入を得るという考え方ではなく、電気代を安くした分浮いたお金を利益とするという考え方です。

しかし自家消費を成功させるために、場合によっては蓄電池の設置も必要となります。

設置には費用がかかるので、FIT期間中にFIT終了後のことも考えて資金を貯めておくのがおすすめです。

【太陽光発電のFIT価格推移】2024年売電価格はいくら?

先ほどFIT制度の課題でも触れましたが、FIT制度は下記表の通り年々低下しています。

2012年当初に比べ、2023年度の売電価格は住宅用太陽光発電は半分以下、産業用太陽光発電は約1/4以下です。

| 住宅用太陽光発電 | 産業用太陽光発電 | |

| 2012年 | 42円 | 40円 |

| 2013年 | 38円 | 36円 |

| 2014年 | 37円 | 32円 |

| 2015年 | 33円(出力抑制なし) 35円(出力抑制あり) |

29円 |

| 2016年 | 31円(出力抑制なし) 33円(出力抑制あり) |

24円 |

| 2017年 | 28円(出力抑制なし) 30円(出力抑制あり) |

21円 |

| 2018年 | 26円(出力抑制なし) 28円(出力抑制あり) |

18円 |

| 2019年 | 24円(出力抑制なし) 26円(出力抑制あり) |

14円 |

| 2020年 | 21円(出力抑制関係なし) | 13円(10kW以上50kW未満) 12円(50kW以上250kW未満) |

| 2021年 | 19円(出力抑制関係なし) | 12円(10kW以上50kW未満)11円(50kW以上250kW未満) |

| 2022年 | 17円(出力抑制関係なし) | 11円(10kW以上50kW未満) 10円(50kW以上250kW未満) |

| 2023年 | 16円(出力抑制関係なし) | 10円(10kW以上50kW未満) 9.5円(50kW以上250kW未満) |

| 2024年 | 16円(出力抑制関係なし) | 10円(10kW以上50kW未満) 9.2円(50kW以上250kW未満) 12円(10kW以上 屋根設置) |

となると気になるのは、2024年度の売電価格9.2円(50kW以上250kW未満の産業用太陽光発電)でも、初期費用が回収できて利益を出すことができるのかどうかということでしょう。

正直、規模によってはこの価格だと初期費用を開始したあとの利益が少なく、投資としてはイマイチな可能性があります。

ここで間違えないでほしいのは、2024年の価格はこれから売電権利を取得する太陽光発電ということです。現在、市場に出回っている太陽光発電は2024年以前の売電価格で売電権利を取得している太陽光発電になります。

そのため、もし太陽光発電で太陽光投資を始めようと思っている方は、売電価格が高い中古の太陽光発電所の購入を検討しましょう。

売電価格が高いと、投資として利益を早く得ることができる考えられます。

元を取れればいいという方であれば、新規の太陽光発電でも問題ありませんが、とにかくたくさん利益が欲しいなら中古太陽光発電の購入を検討してみてもいいかもしれません!

FIT制度はそもそも2019年以降は終了すると考えられていました。

これからの太陽光発電市場は新規よりも中古市場が賑わいを見せると予測しています。

新規太陽光発電の購入を検討しているのなら、早めの意思決定が必要です。

FIT期間中に太陽光発電を売却もできる

投資用の産業用太陽光発電設備の場合、FIT期間中の売却もおすすめです。

現在、投資用太陽光発電設備のセカンダリ市場が拡大しており、FIT期間中の中古太陽光発電設備が投資家の間で人気を集めています。

中古の太陽光発電設備はすでに稼働済みで発電実績が見られるのに加え、新設よりもFIT価格が高く、利回りが高い傾向にあるためです。

もし所有している産業用太陽光発電設備で、すでに十分な収益を得ていたり、メンテナンスを負担に感じたりしている場合は、ぜひ売却を検討してみてください。売り手市場なので、想定よりも高額で売却できる可能性が高いです。

まだ売却を決めていない場合でも、査定を依頼して現在の価値を知っておくと、太陽光発電投資の今後の計画が立てやすくなりますよ。

固定価格買取制度(FIT)に関するよくある質問

FIT制度について気になる点をまとめました。疑問がある方は参考にしてくださいね。

FIT制度の全量売電と余剰売電の違いは?

全量売電とは、太陽光発電した全ての電気を電力会社に売電することです。対して、っ余剰売電は、太陽光発電した電気を自家消費し、余った電気を電力会社に売電することを指します。

全量売電と余剰売電は、太陽光発電設備の容量によって対象が決まっています。

| 容量 | 対象 |

| 10kW未満(家庭用) | 余剰売電 |

| 10kW以上50kW未満 | |

| 50kW以上 | 全量売電 |

以前は10kW以下の家庭用太陽光発電のみが余剰売電の対象でしたが、2020年度から10kW以上50kW未満の太陽光発電も余剰売電の対象となっています。余剰売電の上限は発電量の50%です。

卒FIT後の電力買取を行っている新電力は?

家庭用太陽光発電の電力買取サービスを行っている新電力には以下のようなところがあります。

- 伊藤忠エネクス

- ENEOSでんき

- 丸紅新電力

- idemitsuでんき

中でも「伊藤忠エネクス」は、買取エリアが沖縄県と一部離島を除く全国と幅広く、買取価格も高いと人気を集めています。

産業用太陽光発電はまだ卒FITを迎える設備はないため、卒FIT後の買取サービスを行っている新電力はありません。

FIT制度が終了・廃止されるって本当?

FIT制度は今後も継続され、廃止時期は決まっていません。

2019年にFIT制度の抜本的見直しが行われた際に、廃止されるのではという報道がされましたが、見直し後の新制度が2021年4月に施行され、廃止はされませんでした。

ただし、今後はNon-FITの完全自家消費型設備や、FIP制度への移行が増えていくと考えられます。

まとめ

FIT制度(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの普及のための重要な制度です。

政府は2030年を見据えて再生可能エネルギーの普及を画策しているため、これからも太陽光発電や風力発電などの需要が減ることは考えづらいです。

太陽光発電に限定して考えると、再生可能エネルギーによる将来性はもちろんですが、電力自由化が始まったことで今後はより電気の自由度が高くなると予測できます。

そのため、利益が出ないほどの売電価格まで低下してしまうことは考えにくいです。

より多くの利益を求めるのであれば、これから太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーによる発電を導入しようと検討している投資家、企業の方はなるべく早く導入することをおすすめします。

SOLACHIE presents

-

太陽光投資の「失敗確率を下げるノウハウ」を一冊の本に!無料の限定資料をプレゼント

-

投資スタートした場合の、実際の利回りシミュレーションをプレゼント

-

太陽光投資プラットフォーム「SOLSEL」非公開物件をご紹介